ビル

2025.03.08

ZEBとは何か?注目される理由や建物に取り入れるメリットを解説

- # 暑さ・寒さ対策

- # 拠点移動

- # 省エネ・創エネ

- # 老朽化対策

- # 働き方・求人対策

INDEX

この記事は2025年5月30日に内容を更新しました

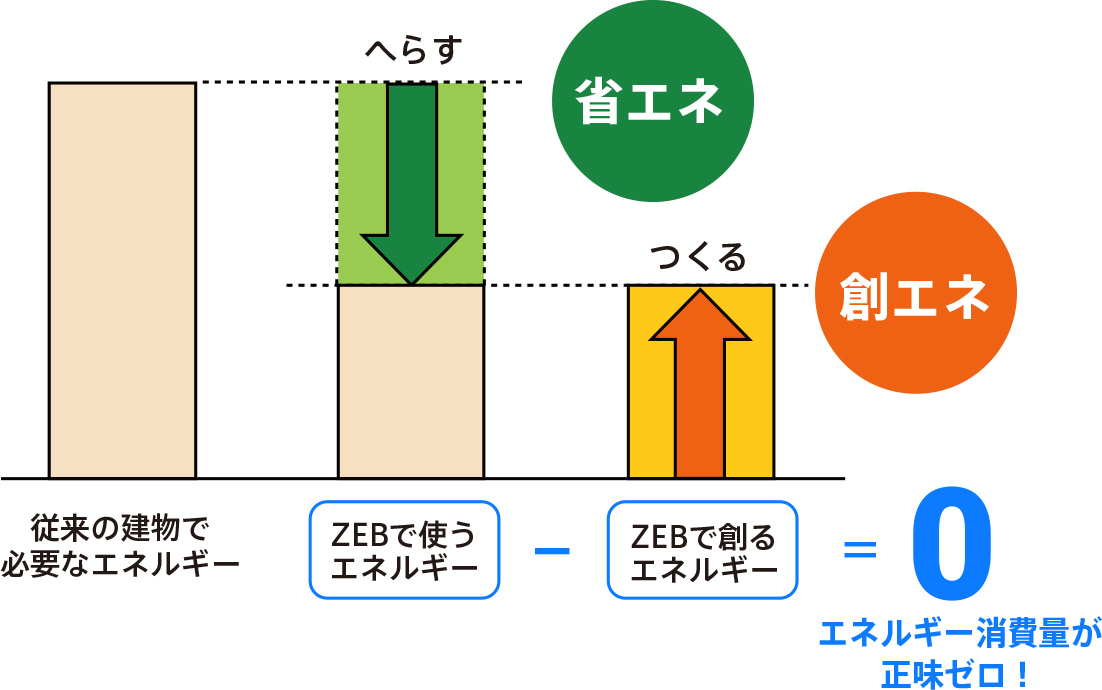

ZEBとは、省エネによる消費エネルギー量の削減と創エネの取り組みで、一次エネルギー消費収支をゼロにすることを目標に設定した建物のことです。

この記事では、ZEBの定義と、ZEB化によって得られるメリットを紹介します。

近年、脱炭素社会の実現に向けて「ZEB(ゼブ)」が大きな注目を集めています。ZEBの基準を満たした建物は、省エネや創エネにより環境に配慮した建築物として高く評価されるほか、光熱費の削減効果も期待できます。

この記事では、ZEBとは何か、なぜ今注目されているのか、そして建物に取り入れるメリットについて、わかりやすく解説します。

ZEBとは何か?

ZEB(ゼブ)の正式名称は「Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)」です。ZEBは、建物で消費するエネルギーの量を減らし、なおかつエネルギーの創出に取り組むことで、一次エネルギー消費の収支をゼロにすることを目指す建物を指します。

一次エネルギー消費とは、建物で空調や照明、給湯などの設備を使用する際に消費するエネルギーのことです。これらの設備は建物で人が活動するために必要なものであり、エネルギー消費をまったくゼロにすることは困難でしょう。

ZEBの考え方では、室内環境の快適さを維持しながら、省エネや創エネの取り組みによってエネルギー消費量を実質ゼロへ近づけます。省エネには高断熱などの技術が、創エネには太陽光発電や地熱発電、バイオマス発電、風力発電などの技術が用いられます。

ZEHとの違い

住宅に関連する用語として、ZEH(ゼッチ)という言葉を目にしたことがある方もいるでしょう。ZEHの正式な名称は「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」です。

ZEBとZEHは、いずれも建物における一次エネルギー消費の収支をゼロにすることを目指すものですが、対象となる建物の種類が異なります。ZEBがビルや学校、工場など非住宅の大型建物を対象としているのに対して、ZEHの対象は一般住宅です。

4種類のZEBの定義

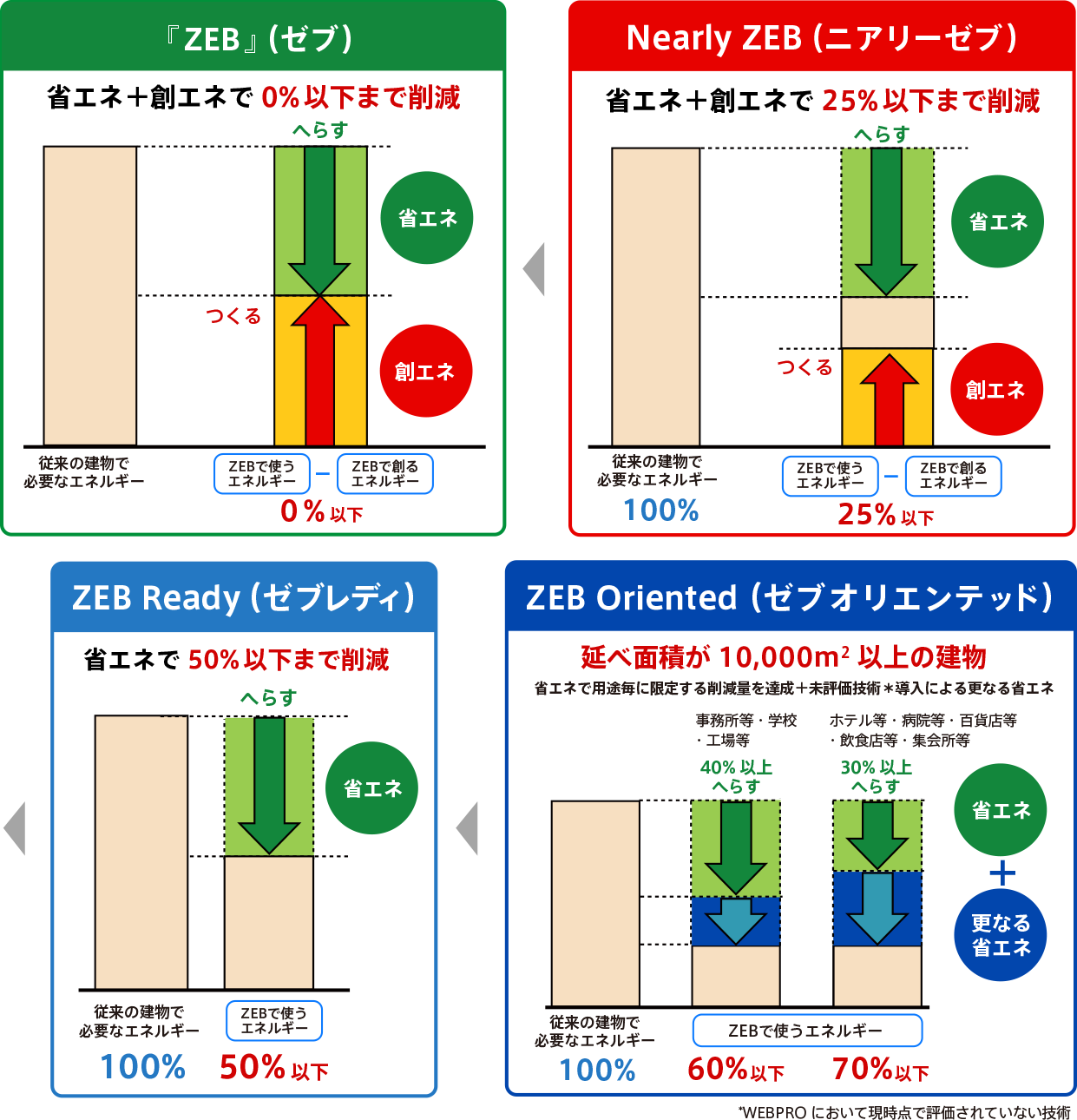

ZEBは以下の4段階に区分されており、それぞれに定義があります。

- ・ZEB Oriented(ゼブ オリエンテッド)

- ・ZEB READY(ゼブ レディー)

- ・Nearly ZEB(ニアリー ゼブ)

- ・ZEB

ZEBの各段階の定義について、詳しく見ていきましょう。

ZEB Oriented(ゼブ オリエンテッド)

ZEB Orientedは、将来的なZEB化を目標として、省エネ設備の導入や断熱性能の強化などが行われた建物を意味します。対象となるのは、延べ面積が1万平方メートル以上の大規模建築物です。

創エネ設備の導入は求められず、4段階のなかでもっとも低い判定基準が適用されます。基準一次エネルギー消費量に対する一次エネルギー消費量の削減率は、建物の種類によって異なります。

学校や事務所、工場などに求められる一次エネルギー消費量の削減率は、40%以上です。一方、病院やホテル、飲食店、百貨店などに求められる一次エネルギー消費量の削減率は、30%以上となっています。

ZEB READY(ゼブ レディー)

ZEB READYは、将来的にZEB化することを見込んで省エネ対策を導入した建物を指します。基準値に対して、省エネによる一次エネルギー消費量の削減率が50%以上であることが、ZEB READYの定義です。

省エネに向けた取り組みの例としては、建物の断熱性能を高めることや、空調設備の効率化、LED照明の導入などがあげられます。

Nearly ZEB(ニアリー ゼブ)

Nearly ZEBは、ZEB以下の3段階のなかでもっともZEBに近い建物を指します。ZEB READYの条件である「省エネによる一次エネルギー消費量の削減率が50%以上」を満たし、なおかつ再生可能エネルギーの活用によって、一次エネルギー消費量の削減率75%以上を実現する必要があります。

省エネだけでなく創エネの取り組みが求められることから、よりZEBに近い性能を備えた建物といえるでしょう。

ZEB(ゼブ)

ZEBは、省エネと創エネによって、基準値に対する一次エネルギー消費量削減率が100%以上を実現していることが求められます。つまり、ZEBと認められるためには、省エネと創エネにより、一次エネルギー消費量の収支をゼロ以下にする必要があります。

ZEBが注目される理由

ZEBに注目が集まる理由のひとつは、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが推進されていることです。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素を含む温室効果ガスの排出量から吸収量を差し引き、温室効果ガスを実質ゼロにすることです。

カーボンニュートラルの実現には、建築物に関する取り組みも必要とされ、2025年4月1日に建築物省エネ法の改正が施行されました。これにより、改正後に建物の新築や増改築を行う場合は、省エネ適合基準を満たすことが義務化されています。

さらに、2030年までに新築される建築物については、ZEBの基準を満たす水準の省エネ性能を備えることが目標として掲げられています。また、GXの実現に向けた取り組みが進められていることも、ZEBが注目される理由です。

GXとは、温室効果ガスを発生させる化石燃料に依存したエネルギー生産体制から抜け出し、再生可能エネルギーへの移行を推進する取り組みを指します。

再生可能エネルギーは太陽光や風力、水力など自然界の力を利用して発電されることから、温室効果ガスの排出量削減につながります。GXの取り組みにはZEBの普及も含まれることから、社会的な注目度が高まっています。

出典:【令和7年4月全面施行】建築物省エネ法・建築基準法の改正について

建物をZEB化するメリット

建物のZEB化には、さまざまなメリットが期待できます。ZEB化することで得られる効果について、具体的に解説します。

光熱費を削減できる

ZEB化した建物は、省エネにより光熱費の削減ができます。性能の高い断熱材の使用や、省エネ設備の導入でエネルギー消費量を抑えられるため、光熱費のコストを従来よりもカットできる可能性があります。

さらに、創エネ設備を備えたZEBは建物で使うエネルギーを作り出せるため、外部から電力などのエネルギーを購入する費用を削減できるでしょう。テナントビルをZEB化した場合、光熱費削減のメリットはビルのオーナーだけでなく、各テナントも享受できることになります。

一方、自社ビルをZEB化した場合に光熱費削減のメリットを受けるのは、おもにオーナーです。光熱費の削減分をオーナーとテナントで分け合うテナントビルに比べて、自社ビルのほうがオーナーの光熱費削減分が大きくなります。

企業価値やブランドイメージの向上

ZEBはビルのオーナーだけでなく、入居する企業にとっても、企業価値やブランドイメージをアップできるというメリットがあります。ZEBの基準を満たした建物は、環境に配慮した建築物として高く評価され、なおかつ建物に入居している企業のイメージアップにつながります。

企業としての認知度が上がることで、株価上昇や採用活動の成功率アップなど、さまざまな効果が期待できるでしょう。

快適性・生産性が向上する

ZEBの特徴のひとつは、建物の室内環境を快適に維持することです。従来の省エネの考え方では、エネルギー消費量を抑えることで居住空間の快適さが損なわれるという側面が課題となっていました。

しかし、ZEBは省エネ性と快適性の両立を実現し、エネルギーの消費量を減らしつつ快適に過ごせる空間を作り出しています。ZEBで快適な居住空間を実現する設備の例は以下のとおりです。

・高効率の冷暖房で室温を一定に保つ

・断熱性の高い窓やサッシで外気温の影響を受けにくくする

・二酸化炭素の濃度を感知するシステムで自動換気を行う

建物内の空間が快適になることは、そこで働く人たちの作業効率や、知的生産性を向上させることにもつながるでしょう。

不動産の価値が上がる

建物のZEB化により、不動産としての価値向上も期待できます。ZEB基準に適合した建物は、運用コストを長期的に削減できるほか、環境に配慮した建築物として高い評価を受けられるのもメリットです。

地球温暖化への対策など、環境やエネルギーに関連した取り組みが進められるなか、ZEB基準で建てられた建物を活用したい企業が増加しています。テナントビルをZEB化すれば、ビルの魅力度が増し、テナントの誘致や賃料アップが有利になる可能性があります。

事業・地域の継続性が向上する

太陽光発電などの創エネ設備を備えたZEBは、エネルギーを外部に依存しないことにより、自然災害などで電力の供給が途絶えた場合でも、自給自足でエネルギーをまかなえます。停電などの非常時においても、事業の継続性が期待できるでしょう。

創エネ設備がなく省エネ設備のみでも、建物の断熱性能が高ければ電力の供給がストップしたときに室温を長時間にわたって快適に維持できます。その建物で働く人だけでなく、周辺地域の人々にとっても、災害時の避難場所として役立つでしょう。

建物をZEB化する際の注意点

建物をZEB化するには、いきなりすべてのエネルギーをゼロにするのではなく、段階的に進めることが大切です。まずは、省エネ性能の高い「ZEB Ready」を目指すところから始めましょう。

また、ZEB化するには、一般的な省エネ基準の建物と比べて、高性能な断熱材や効率のよい空調設備などを導入する必要があるため、初期投資は一定のコストがかかります。しかしその分、光熱費などのランニングコストを大きく抑えることができるため、長い目で見ればコスト削減につながります。

さらに、ZEBではただエネルギーを節約するだけでなく、創エネも重要な要素です。そのため、建物の設計段階から、こうした設備をどう組み込むかをしっかり計画しておく必要があります。

ZEB化には、専門的な知識や技術が必要になるため、計画から設計、施工までを一括で対応できる信頼できる依頼先に相談することが大切です。

まとめ

ZEBとは、省エネや創エネ設備の導入などにより、一次エネルギー消費量の削減率が一定基準に達している建物です。ZEB化には、高性能断熱材の使用や高効率空調機、太陽光発電システムの導入といったような、さまざまな技術が必要とされます。

正和工業のRENOXIA(リノシア)では、工場・倉庫・オフィスビルなどのZEB化を目指したリノベーションを、計画・設計から施工、アフターメンテナンスまで一貫して自社で対応しています。

建築・電気・設備の現場監督も含めて内製化されているため、複合工事に強く、外部業者への依頼が不要です。そのため、窓口が一本化され、工事中に何か問題が起きた場合でも、情報の伝達や対応がスムーズです。

多彩な商品を取り揃えており、お客さまの用途やご要望に応じたプランを提案可能ですので、ZEB化をご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。

とは?仕組み・導入方法・メリットを紹介-1.jpg)