ビル

2025.06.17

BEMS(ベムス)とは?仕組み・導入方法・メリットを紹介

- # 省エネ・創エネ

- # 働き方・求人対策

INDEX

とは?仕組み・導入方法・メリットを紹介-1.jpg)

BEMS(ベムス)とは、ビル内のエネルギー使用状況を「見える化」し、自動でコントロールすることで効率よく管理するシステムです。空調や照明の無駄を抑え、省エネや電気代の削減、快適な室内環境の維持に貢献します。

エネルギーコストの上昇や脱炭素への対応が求められるなか、ビルのエネルギー管理を効率化する「BEMS(ベムス)」に注目が集まっています。

電気や空調の使用状況を見える化し、自動制御によって無駄なエネルギーを削減するシステムは、省エネと快適な環境の両立に貢献します。ただし、導入に際しては初期投資やセキュリティ面への配慮が必要です。

この記事では、BEMSの仕組みや導入の流れ、得られるメリットについて解説します。所有物件への導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

BEMSとは?

近年、地球温暖化への対応やエネルギー価格の高騰を背景に、建物でのエネルギー利用をいかに効率化するかが重要視されています。こうした流れのなかで注目されているのが「EMS(エネルギー・マネジメント・システム)」です。これは、電気やガスなどの使用状況を見える化し、無駄な消費を抑えて効率的にエネルギーを使うための仕組みです。

なかでも「BEMS(ベムス)」は、業務施設向けのEMSの一種で、オフィスビルや商業施設などのエネルギー管理を目的としています。正式には「Building Energy Management System(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)」といい、建物内のどの設備が、どの程度の電力を使用しているかを細かく記録・分析します。

解析したデータをもとに、空調や照明の稼働を自動制御することで、エネルギーの無駄を削減することが可能です。

なぜBEMSが求められるのか?

BEMSは、建物内で使われるエネルギーの状況を「見える化」し、省エネやコスト削減を実現するシステムです。いつ・どこで・どの設備がどれくらいエネルギーを消費しているかを把握できるため、無駄な使用を特定しやすくなります。

さらに、空調や照明を自動でコントロールすることで、快適な環境を保ちながらエネルギーを効率的に管理できます。

こうした取り組みにより、電気代の削減だけでなく、建物の省エネ性能が向上し、資産価値の維持・強化にもつながります。温室効果ガスの排出抑制にも貢献するため、企業の環境配慮への姿勢として社会的な評価を高め、投資家からの信頼向上にもつながるでしょう。

BEMSの仕組みとは?

BEMSは、ビル内で使用される電気やエネルギーを効率よく管理し、無駄を削減するための仕組みです。

オフィスビルや商業施設では、空調・照明・エレベーターなど多くの設備が稼働しており、エネルギーの使用量は時間帯や場所によって大きく変動します。BEMSの制御は、こうした変化をリアルタイムで把握し、状況に応じて行われるため、エネルギー管理において最適です。

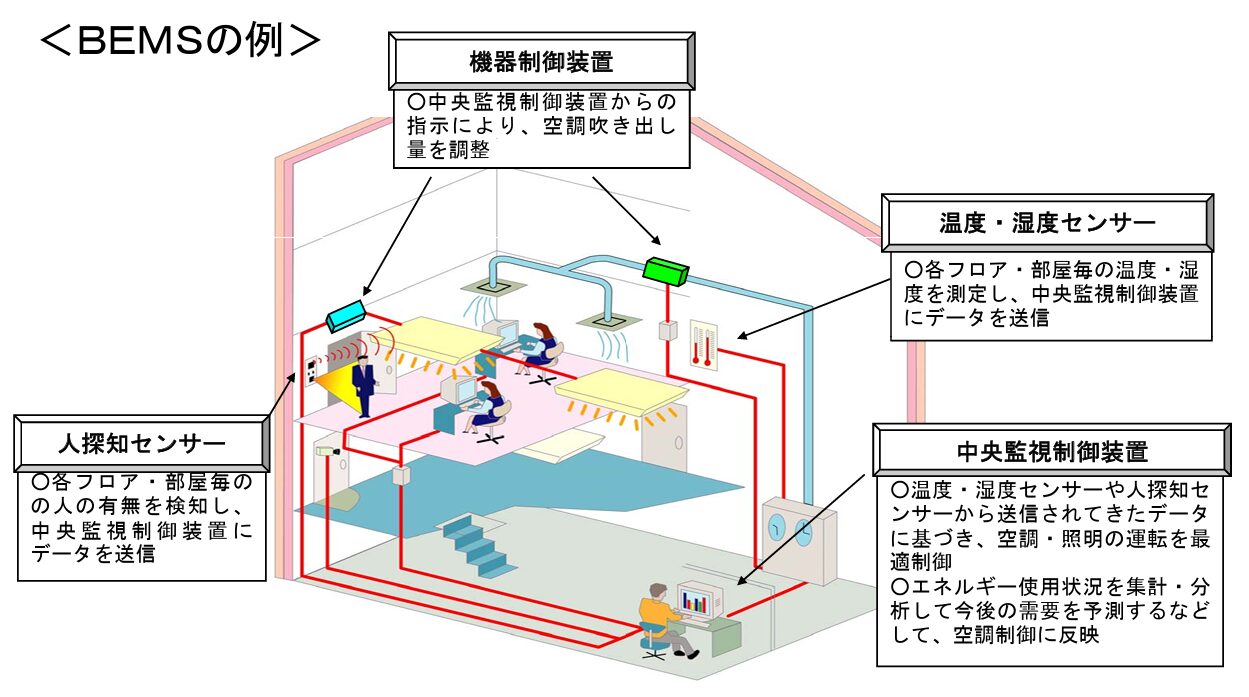

BEMSには、主に3つの機能があります。ひとつ目は「センサーによる情報収集」です。人の動きを感知する人感センサーや、温度・湿度センサーなどを用いて、各エリアの状況を常にチェックします。

2つ目は「自動制御機能」です。センサーの情報に基づき、人がいないエリアの照明を自動で消したり、室温に応じて空調を自動調整したりすることで、エネルギーを無駄なく使用できます。

3つ目は「中央監視装置による分析と制御判断」です。収集したデータを中央のコンピューターで解析し、過剰な消費が見られる箇所を把握した上で、最適な制御へとつなげます。

RENOXIAでは、電気設備・電気通信設備などのリノベーションに関するご相談を受け付けております。

老朽化による設備の性能低下や省エネ対策でお困りの際には、ぜひお問い合わせください。

BEMS導入のメリット・デメリット

BEMSの導入には、省エネの実現やコスト削減、設備の効率的な運用などの多くの利点があります。ただし、導入時の費用やセキュリティ対策といった点については、事前に検討が必要です。ここでは、BEMS導入のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

BEMSを導入することで、建物内の電力やエネルギーを効率的に管理できるようになり、さまざまな効果が期待できます。なかでも注目すべきメリットは、電気料金の削減です。

たとえば、人のいない部屋の照明や空調を自動でオフにする機能や、快適性を維持しながら無駄な電力使用を抑える制御により、エネルギーの無駄を最小限に抑えられます。また、使用が集中する時間帯の消費電力を抑える「ピークカット機能」により、電力契約の見直しや基本料金の抑制も可能です。

設備の操作が自動化されることで、日々の管理の手間が減るのもメリットのひとつです。営業時間に合わせて照明や空調を自動で切り替えるようにルールを設定すれば、運用もスムーズになるでしょう。

最近ではクラウド型BEMSも普及しており、複数拠点の一括管理や遠隔管理ができるなど、利便性も向上しています。空調や照明だけでなく、パソコンやコピー機、太陽光発電システムや蓄電池などとの連携により、さらなるエネルギー効率の向上が期待できるでしょう。

デメリット

BEMSは多くの利点がある一方で、導入にはいくつか注意点もあります。まず挙げられるのが初期費用です。センサーや制御システムなどの機器導入には初期費用が必要となるため、導入前に費用対効果を検討する必要があります。

ただし、国や自治体の補助金制度を活用すれば、導入コストを抑えることも可能です。さらに、BEMSを用いた効率的なエネルギー管理によって毎月のランニングコストの削減もできることから、長期的な目線で見れば一概にはデメリットとも言い切れません。

次に注意すべきはセキュリティ対策です。とくにクラウド型BEMSでは、インターネットを使って遠隔操作ができる反面、外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクもあります。これを防ぐには、システム導入後も定期的にセキュリティ対策を見直すことが重要です。

BEMSの導入事例

ここでは、BEMSを実際に導入した企業や施設がどのように活用し、成果を上げているのかを3つの事例で紹介します。

霞が関ビルディング・新宿三井ビルディング

三井不動産が管理する霞が関ビルディング(1968年竣工)と新宿三井ビルディング(1974年竣工)では、築年数が経過しているにもかかわらず、BEMSの導入により高い省エネ効果を実現しています。

具体的には、空調や照明のエネルギー使用を見える化し、設備の運転を最適化したことで省エネにつなげました。さらに、テナントとの協力体制を築き、年2回の協議会を通じてCO₂排出量の削減に取り組んでいます。

こうした取り組みが評価され、東京都から「準トップレベル事業所」として認定を受けました。古いビルでもBEMSを導入することで、省エネ性能や環境対応力を大きく向上させ、資産価値の維持・向上につなげることが可能だといえる好例です。

脳神経リハビリ北大路病院

脳神経リハビリ北大路病院では、2015年に延床面積2,776㎡の4階建て施設にBEMSを導入しています。京都府と京都市の補助金により、導入時の実質負担額は半分以下に抑えられました。加えて、わずか1年未満で初期投資を回収している点にも注目すべきです。

導入後は、年間約170万円の電気料金を削減し、電力使用量は約33,000kWhに削減されました。さらに、職員の省エネ意識が向上し、エアコンの温度管理や照明の消し忘れ防止など、日常の運用改善にもつながっています。

那覇空港国内線ターミナルビル

那覇空港国内線ターミナルビルでは、2003年からBEMSを導入し、空調や照明の無駄を削減する省エネ対策を進めてきました。BEMSの導入により、エネルギーの使用状況の可視化と設備運用の最適化が実現されています。

とくに、空調用冷水ポンプの制御や照明設備の効率化をした結果、2008年の時点で月間約40万kWhと、導入前と比べて約6.4%の電力削減を達成しています。

BEMS導入のためのステップ

BEMSを導入するためには、計画から設計、導入、運用までいくつかのステップがあります。ここでは、BEMSを導入する際におさえておきたい基本的な手順をわかりやすく紹介します。

①専門家による省エネ診断

最初のステップは、建物のエネルギー使用状況を正しく把握するための「省エネ診断」です。省エネ診断では、専門家が電気や空調、照明の運用状況について現場を調査し、エネルギーの無駄や改善すべき点を洗い出します。

建物の設備構成や利用時間、テナントの実態などは物件ごとに異なります。そのため、効果的な省エネ対策を立てるには、専門的な視点が欠かせません。

②省エネ取り組みの判断

省エネ診断の結果を踏まえ、自分たちの建物に適した対策を検討します。BEMSを導入することで、どの程度の電気代削減が見込まれるか、導入費用はどのくらいかかるのか、効果の持続性はどうかを明確にし、導入の是非を判断します。

加えて、国や自治体による補助金制度も事前に調べておきましょう。たとえば、経済産業省の「先進的省エネルギー投資促進支援事業」は、BEMSの導入費用が対象となり、中小企業で最大10分の10、大企業で最大4分の3まで、上限額は15億円が設定されています。

補助金を活用すれば、初期費用の大幅な削減が可能です。申請条件や最新情報は、制度の公式サイトや関係機関に問い合わせて確認しておきましょう。

③技術・ベンダーの選定

BEMSを効果的に導入するには、建物に最適なシステムを提案できる信頼性の高いベンダーを選ぶことが大切です。センサーの種類やソフトウェアの機能、遠隔操作の可否など、BEMSにはいろいろなタイプがあるため、建物の規模や用途に応じて最適なものを選ぶ必要があります。

ベンダーには、導入前に建物の現地調査を実施してもらい、配線計画や設置方法、工事の内容を具体的に確認しましょう。また、導入後の保守体制やクラウド対応の有無など、運用のしやすさも重要です。複数の会社から見積もりを取り、提案内容や対応力を比べて、最適なパートナーを選びましょう。

④BEMSの設計・導入

ベンダーが決まったら、BEMSの設計と導入に移ります。具体的には、どのエリアにどのセンサーを設置するか、温度や電力の使用状況をどのように測定・収集するかといった項目を決定します。

あわせて、センサーで取得したデータを集約・分析するための通信設備やデータベース環境の整備も必要です。はじめから建物全体に導入するのではなく、まずは一部の設備やエリアで試験導入して、動きや効果を検証したうえで段階的に拡張する方法が安全かつ効果的です。

まとめ

BEMSは、ビルのエネルギーを自動的かつ効率的に管理し、快適な室内環境を保ちながら無駄な電力を削減できるシステムです。収集した実績データを活用すれば、より洗練された省エネ管理が可能であり、電気代の削減やCO₂排出量の低減に貢献します。

工場・倉庫・オフィスのリノベーションを手がける正和工業のRENOXIA(リノシア)では、高精度なエネルギー管理により省エネ効果と建物の資産価値工場を両立します。設計から導入後のサポートまで一貫して対応し、コスト削減や補助金活用もサポートしています。

所有物件の価値を高めたいとお考えでしたら、まずはお気軽にご相談ください。状況に合わせた無理のない省エネプランをご提案いたします。