工場倉庫物流倉庫

2025.10.03

工場におけるBCP対策とは?ポイントや策定する流れを解説

- # 暑さ・寒さ対策

- # 拠点移動

- # 省エネ・創エネ

- # 老朽化対策

- # 働き方・求人対策

- # 災害対策

INDEX

工場BCP対策は5つのステップ(目的設定、優先業務選定、リスク洗い出し、対策の優先順位づけ、計画文書化)で体系的に策定できます。従業員安全確保から代替設備・工場確保、取引先分散まで、製造業特有のポイントと継続運用のコツも解説します。

自然災害や感染症の蔓延など、予測困難な事態が発生した際に事業を継続させるための計画が「BCP対策」です。とくに工場では、設備やサプライチェーンが停止すると甚大な被害につながるため、その重要性は高まっています。

本記事では、工場におけるBCP対策の基本から、策定のポイント、具体的な手順、運用方法などをお伝えしますので、工場や倉庫の管理担当者の方はぜひ参考にしてください。

工場におけるBCP対策とは

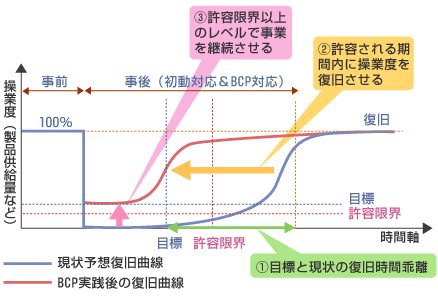

BCP対策とは、BusinessContinuityPlan(事業継続計画)の略称で、自然災害、感染症のパンデミック、大規模なシステム障害といった予期せぬ緊急事態が発生した際に、企業が受ける損害を最小限に抑え、中核となる事業を継続または早期に復旧させるための計画を指します。

とくに工場を持つ製造業では、一度生産ラインが停止すると、製品の供給が滞り、自社だけでなく取引先や顧客にも多大な影響を及ぼす可能性があります。サプライチェーン全体が機能不全に陥るリスクを回避するうえでも、BCP対策は不可欠な取り組みといえるでしょう。

防災との違い

防災の主な目的は「人命や財産の保護」です。たとえば、避難訓練の実施、備蓄品の用意、建物の耐震補強などが防災活動に含まれ、災害発生時の被害を「減らす」ことに重点を置いています。

一方、BCPの目的は「事業継続と早期復旧」です。災害などによって経営資源が制約を受けるなかで、どの事業を優先的に継続・復旧させるか、あらかじめ決めておく取り組みを意味します。

防災が人命や資産を守ることをゴールとするのに対し、BCPはそれを前提としたうえで「事業をどう動かしていくか」という経営的な視点が含まれます。防災はBCPの一部ともいえるでしょう。

BCP対策を講じるうえで重要な「BCM」とは

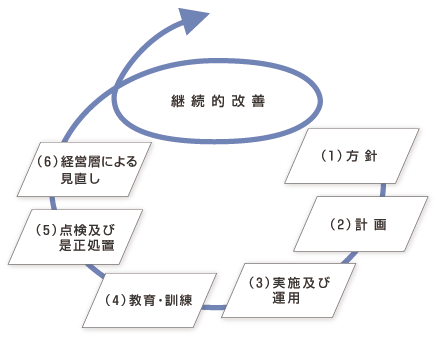

BCPと似た言葉に「BCM(BusinessContinuityManagement:事業継続マネジメント)」があります。両者は混同されやすいですが、意味合いは少し異なります。

まずBCPは、先述のとおり、災害や事故などの緊急事態に備えて「どう対応するか」をまとめた計画そのものを指します。

一方、BCMは、その計画を実際に活用し、継続的に改善していくためのマネジメント活動の仕組み全般です。具体的には以下のような、一連の取り組みがBCMに含まれます。

- ・BCPの策定

- ・従業員への教育・訓練

- ・定期的な見直しや改善

- ・予算の確保

すなわち、BCPは一度作れば終わりではなく、常に見直して実効性を高めていく必要があります。この継続的な活動全体を「BCM」と呼び、BCPはBCMの中に位置づけられる重要な要素と考えられます。

工場のBCP対策をするうえで押さえるべきポイント

工場におけるBCP対策を策定する際には、製造業特有の課題を踏まえたうえで、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、工場がBCP対策で押さえるべき具体的なポイントを見ていきましょう。

従業員の安全確保

どのような緊急事態においても、最優先されるべきは従業員の安全確保です。まずは、災害発生時の避難経路や避難場所を明確にし、全従業員に周知徹底しましょう。

また、緊急時の連絡体制を構築し、安否確認を迅速に行える仕組みの整備も重要です。具体的には、安否確認システムの導入や、複数の連絡手段(電話、メール、SNSなど)を用意しておくことが有効な対策となります。

さらに、負傷者が発生した場合に備え、救護体制の整備や応急手当の訓練も欠かせません。従業員の安全が確保されていなければ、その後の事業継続は困難になります。

防災・災害対策の実施

事業継続の基盤となるのは、被害を最小限に抑えるための事前の防災・災害対策です。工場の立地を踏まえ、地震、洪水、土砂災害などのリスクを評価し、必要な対策を講じます。具体的には、建屋の耐震補強や生産設備の固定、重要設備の浸水対策などです。

また、電気、ガス、水道などのライフラインが途絶した場合に備え、非常用電源装置や蓄電池、貯水タンクなどの設置も必要になります。食料や飲料水、簡易トイレ、医薬品といった備蓄品も、従業員が安全に待機し、復旧作業にあたるうえで欠かせないものとなるでしょう。

業務データの分散化

現代の製造業において、生産管理データや顧客情報、設計図面などのデジタルデータは、事業の中核をなす重要な経営資源です。もし、これらのデータが本社や工場のサーバーだけで管理されていて、災害によってサーバーの破損、アクセス不能などが起きれば、事業継続は極めて困難になります。

このような事態を避けるには、業務データの分散化が欠かせません。具体的には、クラウドストレージの活用や、遠隔地にあるデータセンターでのバックアップが有効な手段となります。

データを物理的に離れた複数の場所で保管することにより、1か所が被災しても、別の場所からデータにアクセスし、業務を再開できる可能性が高まるでしょう。

代替設備の確保

工場の中核をなす生産設備が甚大な被害を受けた場合、修理や再調達には長い時間と多額の費用がかかる可能性があります。その間の生産停止は、企業の存続に直結する問題です。

このリスクに備えるには、あらかじめ代替となる設備の確保が欠かせません。たとえば、特殊な機械や納期の長い部品については、予備を保有しておくことが考えられます。

また、すべての設備を自社で抱えるのが難しい場合は、同業他社や設備メーカーと災害時相互応援協定を締結し、緊急時に設備を融通し合える体制の構築も有効な選択肢です。どのような設備が停止すると事業への影響が大きいかを分析し、優先順位をつけて対策を検討することが求められます。

代替工場の確保

自社の工場が壊滅的な被害を受け、操業再開の目途が立たないケースも想定しておく必要があります。このような最悪の事態に備えるには、代替となる生産拠点の確保もBCP対策の重要なポイントです。

選択肢としては、自社で複数の工場を保有している場合、被災していない工場で代替生産を行う体制を整えておくことが考えられます。ひとつの拠点に生産能力を集中させるのではなく、リスクを分散させる視点が重要です。

また、自社で複数の拠点を持つことが難しい中小企業などの場合は、同業他社との連携が有効な手段となり得ます。災害時に互いの工場を代替拠点として活用できるよう、事前に協定を結んでおくことで、生産停止のリスク低減が可能です。

BCP対策をするメリット

BCP対策は、緊急時の備えというだけでなく、平時においても企業にさまざまなメリットをもたらす経営戦略です。ここでは、企業がBCP対策を策定し、取り組むことによって得られる主なメリットについて説明します。

事業を継続しやすくなる

BCP対策を策定する最大のメリットは、予期せぬ事態が発生した際に事業を継続しやすくなる点です。自然災害やシステム障害などの危機に直面すると、多くの企業は混乱し、何から手をつけてよいか分からなくなってしまう可能性があります。

しかし、あらかじめBCPを策定しておけば、優先すべき業務や復旧手順、担当者が明確になっているため、冷静かつ迅速な対応が可能です。

企業価値が向上する

BCP対策に積極的に取り組んでいる企業は、社会的な信頼を得やすく、企業価値の向上につながります。顧客や取引先から見れば「危機管理能力が高い、信頼できる企業」という評価を得られるからです。

自社がサプライチェーンの重要な一部を担っている場合、その信頼性は取引を継続するうえでの重要な判断材料となります。

災害時の復旧活動支援が開始できる

BCP対策は、自社の事業を守るだけでなく、地域社会への貢献にもつながる可能性があります。とくに、建設業やインフラ関連の企業などは、災害発生時に地域社会の復旧活動において重要な役割を担います。

自社のBCPがしっかりと機能し、迅速に事業体制を立て直すことができれば、その余力をもって地域の復旧支援活動への参加も可能です。具体的には、保有する重機や資材の提供、従業員のボランティア派遣なども考えられます。

政府からインセンティブを受けられる

国や地方自治体は、企業のBCP策定促進を目的にさまざまな支援制度を設けています。これらのインセンティブを活用できる点も、BCP対策に取り組むメリットのひとつです。

代表的なものとして、中小企業庁が認定する「事業継続力強化計画認定制度」が挙げられます。この認定を受けると、日本政策金融公庫による融資や、中小企業信用保証協会の保証枠の拡大、中小企業投資育成株式会社法の特例適用など、税制優遇や金融支援といったメリットを享受できます。

BCP対策を策定する流れ

工場におけるBCP対策を実効性のあるものにするには、計画的に策定プロセスを進めることが重要です。定められた手順に沿って検討を重ねることで、自社の実態に即した計画を構築できます。

ここでは、工場がBCP対策を策定する際の一般的な流れを5つのステップに分けて説明します。

目的を設定する

最初に、なぜBCP対策に取り組むのか、その基本方針と目的を明確に設定します。具体的には「大規模地震発生後、3日以内に主要製品の供給を再開し、最重要顧客への影響を最小限に抑える」や「従業員の安全を最優先とし、人命を失わない」などです。

この目的設定にあたっては、経営層の主体的な関与が欠かせません。経営層の強いリーダーシップのもとで目的が共有されることで、全社的な取り組みとしてBCP策定を進める体制が整います。

優先度の高い業務を選定する

次に、緊急事態が発生した際に、限られた経営資源をどの事業に集中させるかを決定します。すべての事業を同時に復旧させるのは現実的ではありません。

そこで、事業が中断した場合に会社の経営や顧客、サプライチェーンに与える影響が大きい事業(中核事業)を洗い出し、優先的に継続・復旧させるべき業務を選定します。この選定プロセスが「事業影響度分析(BIA:BusinessImpactAnalysis/ビジネスインパクト分析)」です。

BIAでは、各業務が停止した場合の売上への影響、顧客への影響、法規制や契約上の要件などを評価し、復旧の優先順位と目標復旧時間(RTO:RecoveryTimeObjective)を設定します。この分析により、どの業務をいつまでに復旧させる必要があるのかが具体的になります。

リスクを洗い出す

次に優先業務を中断させる可能性のあるリスクの洗い出しです。このプロセスは「リスクアセスメント」と呼ばれます。

工場の立地条件や事業の特性を考慮し、発生可能性と発生した場合の影響度(大きさ)の2つの軸でリスクを評価し、自社にとってとくに脅威となるリスクの特定が重要です。

リスクへの各対策に優先順位をつける

洗い出したリスクに対して、どのような対策を講じるかを検討します。しかし、すべてのリスクに万全の対策を施すには、多大なコストと時間が必要です。そこで、リスクアセスメントの結果にもとづき、対策の優先順位をつけます。

最優先するのは、発生可能性が高く、影響度も大きいリスクのある業務です。たとえば、南海トラフ地震の発生が予測される地域の工場であれば、建物の耐震化や設備の固定が最優先課題となる可能性があります。

具体的な対策のひとつは、耐震補強といったリスクの発生を低減させる「リスク軽減策」です。そして、もうひとつは、代替生産拠点の確保といったリスクが顕在化した場合の被害を抑える「代替策」で、両面からの検討が欠かせません。

BCP対策へ落とし込む

最後に、これまで検討してきた内容を基に、具体的な行動計画としてBCP文書にまとめます。この文書には、緊急事態発生時の体制、責任者、具体的な行動手順、安否確認方法、連絡先リスト、代替生産計画などを網羅的に記載しましょう。

完成したBCPは、経営層の承認を得て正式なものとします。そして、単に保管しておくだけでなく、全従業員に共有し、内容を周知徹底することが、BCPを実効性のあるものにするための最後の重要なステップです。

BCP対策を策定するうえでの注意点

BCP対策の策定を成功させるためには、いくつかの注意点をあらかじめ理解しておく必要があります。ここでは、とくに重要な3つの注意点を見てみましょう。

完璧を目指さずに全体を作りきる

あらゆるリスクを想定し、隅々まで詳細な計画を立てようとするあまり、策定作業がなかなか進まず、最終的に計画が完成しないというケースは少なくありません。そこで、細部にこだわり過ぎず、まずは「たたき台」としてでもよいので、計画の全体像を一度完成させましょう。

基本的な骨子さえできていれば、その後の訓練や見直しを通じて、より具体的で実効性の高い内容へとブラッシュアップできます。最初は粗削りでも構わないので、まずは「完成させること」を目標に設定し、策定プロセスを停滞させないように心がけましょう。

BCMも策定する

BCPはあくまで「計画書」であり、それ自体が自動的に機能するわけではありません。計画を実効性のあるものにするには、BCMの視点も必要です。具体的には、従業員への周知、定期的な訓練による習熟度の向上などが挙げられます。

BCPを策定する段階から、それをどのように運用し、改善していくかというBCMのサイクルを意識した体制の構築が、計画の形骸化を防ぐ上で極めて重要です。計画と運用はセットで考えるようにしましょう。

データ損失に注意する

製造業の現場では、CADデータや生産管理データ、品質管理データなど、事業継続に不可欠なデジタルデータが数多く存在します。

これらのデータが災害やサイバー攻撃によって失われた場合、たとえ建物や設備が無事であっても、事業の再開が困難になる、あるいは不可能になるリスクも少なくありません。そうした意味でもデータバックアップは、BCPの根幹を支える重要な対策のひとつとなります。

また、バックアップしたデータの保管場所も重要です。本社や工場と同じ場所にバックアップデータを保管していては、大規模災害時にデータもろとも失われるリスクがあります。遠隔地のデータセンターやクラウドサービスを利用し、データを物理的に離れた場所へ分散保管する対策も欠かせません。

BCP対策の効果を高める運用方法

BCP対策は、策定して終わりではありません。真の価値は、いかに効果的に運用し、継続的に改善していくかです。ここでは、BCP対策の実効性を高めるための具体的な運用方法を見てみましょう。

全従業員への周知

完成したBCPを全従業員に共有し、その目的や概要、そして緊急時に各自が何をすべきかを理解してもらいます。具体的な方法は、説明会の開催や社内イントラネットへの掲載、ハンドブックの配布などです。

トラブルが発生してからBCPを周知しても、対応は後手になります。事前に周知を徹底しなくては、かえって混乱が大きくなることもあるでしょう。

定期的な訓練と教育の実施

安否確認システムへの入力訓練や、地震や火災といった特定のシナリオにもとづき、各部署がどのように動くかを確認するシミュレーションを定期的に実施します。また、実際に避難したり、代替拠点へ移動したりする実践的な訓練も欠かせません。

さらにBCPに関する教育を定期的に実施し、組織全体の対応能力を維持・向上させていくことも必要です。

PDCAサイクルによる継続

BCPは一度作ったら終わりではなく、常に最新の状態に保つ必要があります。そこで重要になるのが、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)による継続的な見直しと改善です。

BCPの策定(Plan)、それにもとづく教育や訓練の実施(Do)、訓練の結果や内部監査などを通じ、計画の有効性、問題点の評価・検証(Check)、課題をもとにした見直しと改善(Act)を行います。

このPDCAサイクルを定期的に回し続けることで、BCPは常に自社の実情に合った、実効性の高いものへと進化していくでしょう。

社外との連携

主要なサプライヤーとは、災害時に互いの状況を迅速に共有し、供給の可否や代替策について協議できる体制を平時から築いておく必要があります。

災害時相互応援協定などを結び、具体的な連携内容を定めておくことも有効です。また、地域の同業他社と連携し、工場の代替利用や従業員の相互派遣といった協力体制を構築することも、事業継続の選択肢を広げる上で役立つでしょう。

ツールによるBCPの強化

BCPの運用をより効率的かつ効果的に行うには、ツールの活用も重要です。たとえば、従業員の安否確認システムを導入すれば、災害発生時に迅速かつ正確に全従業員の状況を把握できます。

また、情報共有ツールを活用すれば、時間や場所を問わずに災害対策本部のメンバーが連携し、意思決定を行えます。さらに、重要な業務データをクラウド上に保管しておけば、本社や工場が被災しても、別の場所からデータにアクセスし、業務を継続することが可能です。

BCP対策に役立つツールの選び方

BCP対策の実効性を高める上で、ITツールの活用は非常に有効な手段です。ここでは、BCP対策に役立つツールを選ぶ際に考慮すべき点を解説します。

使いやすさ

緊急時に使用するツールであるからこそ、操作が直感的で誰にでも簡単に使えることが最も重要です。無料トライアルを活用し、実際に複数の従業員に試用してもらうことで、現場目線での使いやすさを確認できます。

自社の事業規模や業種とのマッチ度

数十人規模の企業であれば、シンプルな安否確認機能で十分かもしれません。しかし、複数の拠点を持つ大企業であれば、拠点ごとの状況把握や指示伝達ができる機能が求められます。

自社が必要とする機能を洗い出し、過不足のないツールを選ぶことが、コストの最適化にもつながるでしょう。

費用対効果

BCPは直接的な利益を生む活動ではないため、投資できる予算には限りがあるのが一般的です。そのため、ツールの導入によって得られる効果と、かかる費用を比較検討し、費用対効果を見極めることが重要になります。

複数のツールを比較し、機能と価格のバランスが取れた製品を選ぶようにしましょう。

導入・運用支援体制

ツールの導入時や、導入後の運用において、ベンダーからのサポートが受けられるかどうかも重要な選定ポイントです。とくに、IT担当者がいない、あるいは少ない企業にとっては、手厚い支援体制は心強い味方になります。

導入して終わりではなく、継続的に活用していくためのパートナーとして、信頼できるサポート体制を持つベンダーの選択が欠かせません。

セキュリティ対策

BCP対策ツールは、従業員の個人情報や災害時の機密情報などを取り扱います。そのため、情報漏洩や不正アクセスを防ぐための強固なセキュリティ対策が施されているかは、必ず確認しなければなりません。

具体的には、通信の暗号化、データセンターの堅牢性、第三者機関によるセキュリティ認証(ISMS認証など)の取得状況などは必ずチェックしましょう。

ベンダーの信頼性

ツールを提供するベンダー自体の信頼性や事業の継続性も、長期的な視点で見れば重要なポイントです。

ベンダーの設立年数や事業実績、導入企業の事例などを確認し、安定した経営基盤を持つ企業かどうかを判断しましょう。長年にわたってサービスを提供し、多くの企業に導入されている実績は、信頼性を測るひとつの指標となります。

まとめ

自然災害や予期せぬトラブルが発生した際に、事業を守り抜くためのBCP対策は、すべての企業にとって不可欠な経営課題です。とくに工場では、生産ラインの停止がもたらす影響は甚大であり、計画的な対策が組織の存続と発展に直結します。

工場や倉庫のリノベーションは、BCP対策に大きく貢献する有効な手段です。建物の耐震性を向上させるだけでなく、サーバー室の整備による業務データの分散化、自家発電設備の導入による電源確保など、事業継続能力を高める多様な施策を盛り込めます。

代替拠点の確保を目的とした改修も、リスク分散の観点から非常に重要です。

RENOXIA(リノシア)では、お客様の事業内容やリスクを深く理解し、BCP対策の視点を取り入れた工場・倉庫のリノベーションや新築・改修工事をご提案します。予測困難な未来に備え、持続可能な事業運営を目指す工場長・倉庫長の方は、ぜひお気軽にご相談ください。