RENOVATION CASE拠点移動

INDEX

建物の遵法化

既存不適格と違法建築物とは

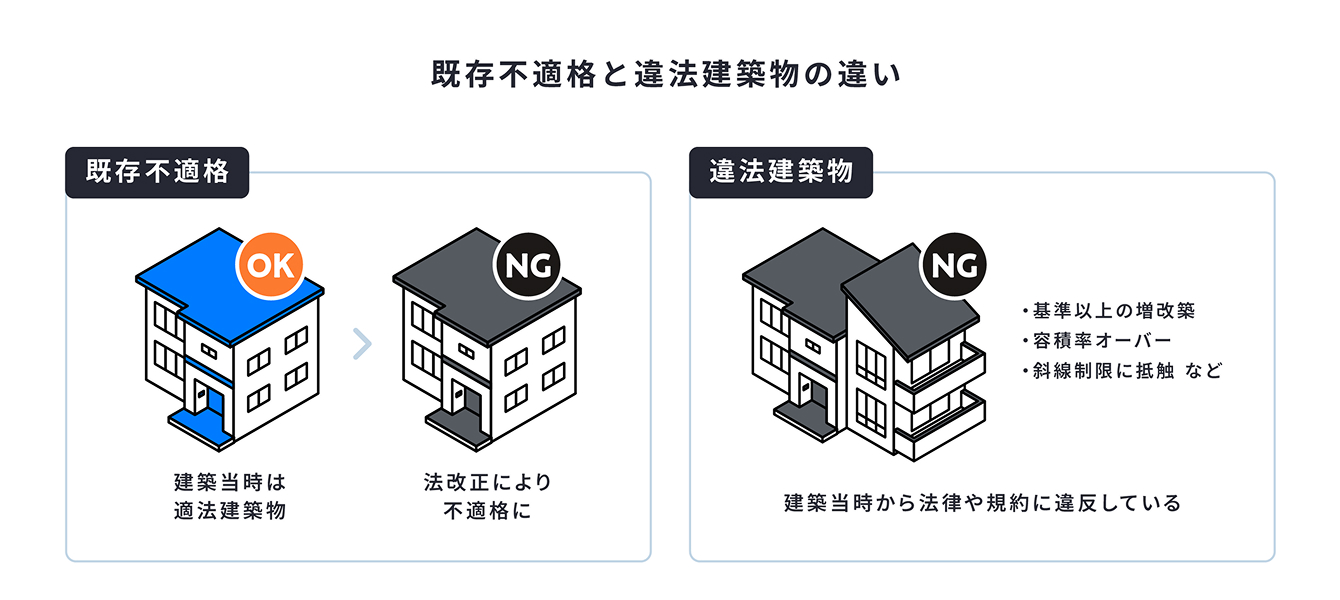

既存不適格は、建築当時は法規制に適合していたものの、その後の法改正や建築基準の変更により現行の基準に合致しなくなった建物を指します。安全性や規制の観点から現行基準との差異が生じているため、不動産価値への影響が懸念されます。ただし建築時点では合法であったため、直ちに改修等を強制されることはありません。

一方で違法建築物は、建築時点から法律や規制に違反して建設された建物を指します。建築許可の未取得、土地利用規制違反、高さ制限超過などが代表的な例です。法的トラブルや罰則の対象となり、不動産価値に重大な悪影響を及ぼします。所有者は法的責任を負う可能性があるため速やかな適法化が必要です。

建築物法適合調査(遵法性調査)とは

建築物法適合調査(遵法性調査)とは、建物が建築基準法などの法規制に適合しているかを確認する調査です。企業が建築物を所有している場合は建築基準法、消防法、都市計画法、地方公共団体の条例や指導・要綱・基準などに従う義務があります。

遵法性が確保されていない建物のリスク

・建物利用者に対するリスク

法が求める安全性を確保していない場合、利用者の健康を損なったり、災害時の避難を妨げる危険があります。利用者に対する安全の確保は、建物の所有者・運営者の責務です。昨今はステークホルダーに対して負うべき責任として、建物の違法状態等のリスクを把握する必要性が非常に高まっています。

・用途変更や増改築に伴うリスク

法に適合していない建物は、確認申請が必要な用途変更や増改築を行おうとした場合にそのまま計画を進めることができません。法律上、違法な部分について法適合させることを求められます。

・不動産売買時のリスク

法適合していない建物の売買では、売り手は重要事項説明書で違法建築であることを伝える必要が生じ、不動産価格を低く見積もられる可能性があります。買い手は法に適合していない建物を入手すると、使用する際に法適合化が求められます。「用途変更や増改築に伴うリスク」の場合も同じですが、労力とコストによっては事業計画に大きな影響が及びます。

遵法化のための改善策

・耐震性の強化

耐震性の不足が問題となる場合、耐震補強工事を実施して建物の安全性を向上させましょう。構造躯体に関わる補強工事になるため大掛かりな工事になる可能性があります。

・法的問題の解決

法的リスクを軽減するために地方自治体や関連する法的機関と連絡を取り、適切な法的手続きを進めましょう。建物を適法化するためのステップを確認し、必要な書類や許可を取得します。

・リノベーションとアップグレード

既存不適格な建物の場合、リノベーションで現行の基準に合致させるために必要な改善を行います。構造躯体に関わる大きな工事を行う場合、間取りの変更なども一緒に行うケースが多いです。

給水・排水衛生設備工事

給水・排水衛生設備とは?

給水設備は、上水道から水を建物内に供給する設備全般を指します。給水管、給水ポンプ、給水タンク、給湯設備などがこれにあたります。排水設備は、建物から排出される汚水を公共下水道に流すために設置された設備全般を指します。排水管、排水ポンプなどがこれにあたります。

老朽化した水道設備を放置するとどうなるのか

水道の老朽化を放置していると水道管にサビが貯まり水の流れが滞ります。目立った水漏れがなくても水の勢いが落ちているときは、水道管の老朽化を疑うことが大切です。

また、サビが発生した水道管を放置しておくと、錆びた箇所が破裂する危険性があります。地表に露出している水道管が破裂すれば異変に気が付きますが、地中に埋められている水道管が破裂した場合はすぐに気が付かないこともあります。そして、破裂により水漏れが起こっている状態で使い続けることで想定以上の水道料金がかかってしまうケースもあります。

給水・排水衛生設備の更新目安

建物の築年数に応じた更新給水設備工事は以下になります。

築年数5年:給水装置の検査・修理

築年数15年:水道メーターの更新工事

築年数20年:共用部分の配管の更新工事

築年数30年:専有部分の配管の更新工事

建物の築年数に応じた更新排水設備工事は以下になります。

築年数5年:排水管の洗浄、排水ポンプの交換

築年数20年:共用部分の配管の更新工事

築年数30年:専有部分の配管の更新工事・埋設配管の更新工事

空調工事

光熱費を大幅に削減

光熱費の中でも空調機に関わる費用は大きな割合を占めており、空調機の効率化を進めることは電気代削減の重要な鍵となります。

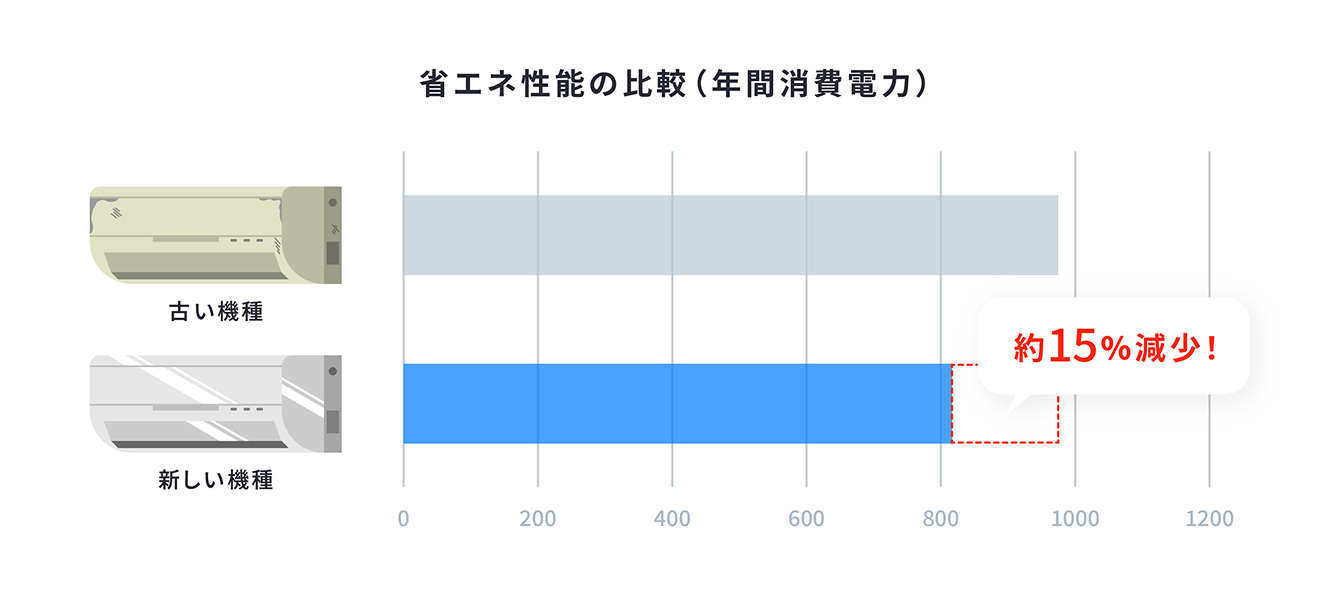

一般的に空調機は使用開始から5年程度で劣化が顕著になる傾向があります。近年は省エネ性能が飛躍的に向上した機種が続々と登場しており、10年前の空調機を最新機種に交換することで、一般家庭用でも約15%の電力が減少できるというデータもあります。

CO2排出量を削減

今日の企業はあらゆる事業活動でCO2排出量削減が求められています。2015年に採択されたSDGsの推進により、環境への配慮は企業評価の重要な指標となりました。空調設備の効率化はCO2排出量削減につながる取り組みの一つとして注目されており、環境に配慮した設備投資は企業の社会的責任を果たす具体的な行動として世の中にPRすることも可能です。

生産性の向上

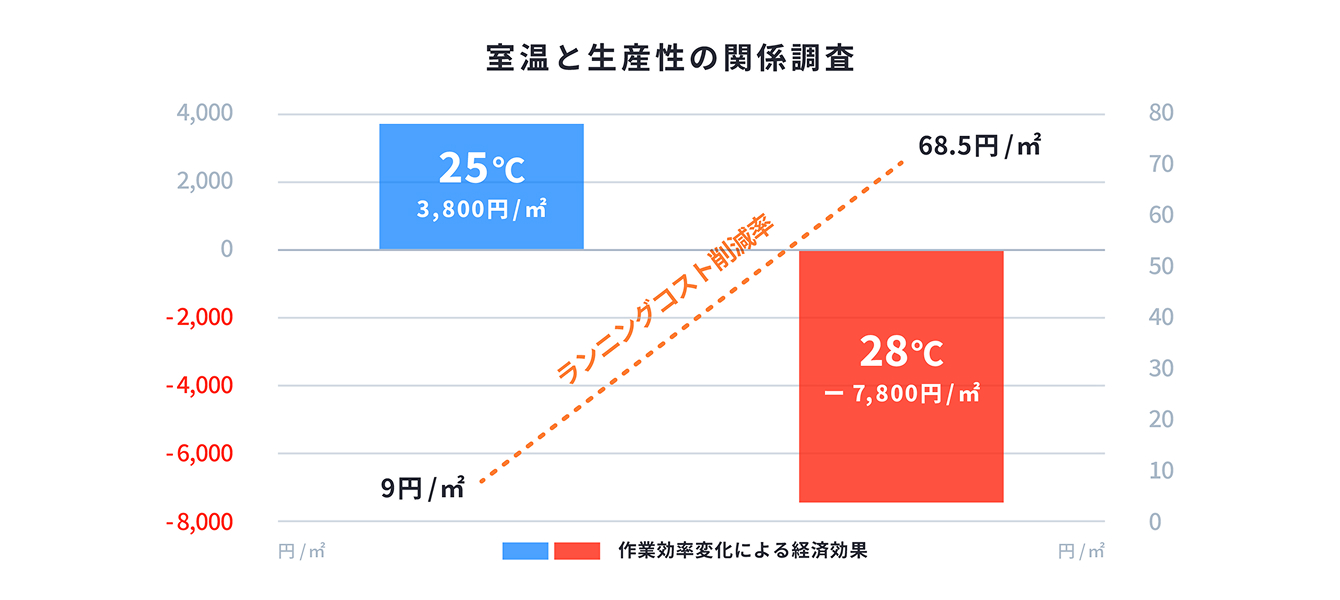

とある調査では、従業員の8割以上が職場の空気環境を意識しているというデータがあり、作業に快適な環境とされる室温22〜25度、湿度50%から外れると、生産性に大きな影響が出ることが判明しています。

アメリカの保険会社で実施した「室温と生産性の関係調査」では、室温を20度から25度に上げることで従業員のタイピングミスが44%減少し、タイプする文字量も150%増加したという報告があります。

このように室内空気環境を快適に保つことは、電気代の削減につながるだけではなく生産性の向上にも繋がります。

屋根・外壁工事

作業環境の改善でエネルギー効率もアップ

外壁や屋根から伝わる熱は熱中症の原因のひとつです。外壁や屋根に遮熱対策や塗装を施すことで、夏場は遮熱効果、冬場は断熱・保温効果が期待できます。建物の耐久性向上や、作業環境の改善、エネルギー効率の最適化が実現し、長期的な視点で工場の運営コストを削減することができます。

長期的な維持管理と作業環境の改善

工場の屋根は常に過酷な環境にさらされています。紫外線、雨、風、外気温の変化など、さまざまな影響で屋根材は徐々に劣化していきます。定期的な塗装を行うことでこれらの要因から屋根を守り、劣化のスピードを大幅に遅らせることができます。

錆防止のための防水工事

改修が必要な状態になっている防水層を改修せずに放置した場合、防水機能の低下により建物の劣化が進行してしまいます。こうなってしまうと防水層を全面剥がしての改修が必要となり、防水改修の費用が莫大なものになってしまうため、改修が必要な時期に差し掛かった防水層は早めに改修工事を実施する事をおすすめします。

改修が必要かどうかの判断は、現在の建物の状態を確認することが必要となります。建物の構造、外壁や屋根の素材、塗膜の劣化度合い、クラック(ひび割れ)、錆の有無、シーリングの状態など多くの確認事項を専門家がチェックすることで正確な状態を把握することができます。

原状回復工事

原状回復工事とは

オフィスやマンションを撤去・移転する際に、借主は室内を入居前の状態に戻す義務があります。そのことを原状回復工事と呼びます。一般的に契約終了までに原状回復工事を完了させる必要があるため、借主は退去が決まった段階で工事の要否を検討する必要があります。

原状回復工事の工事区分

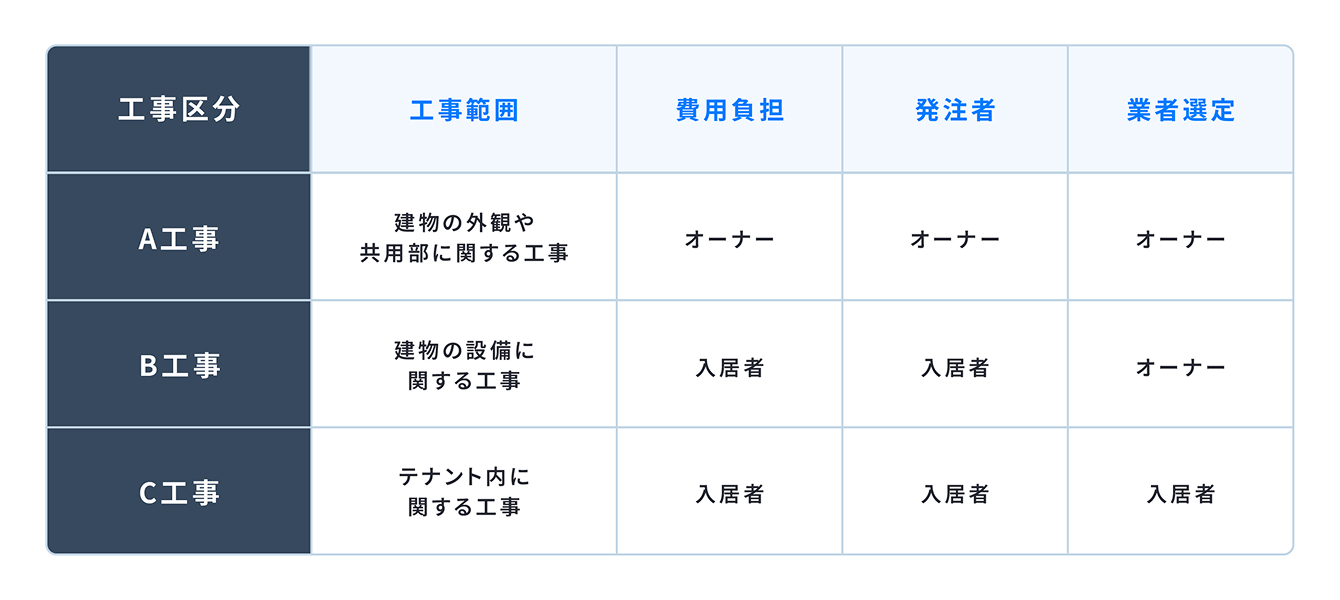

原状回復工事には3つの工事区分が設けられています。

工事範囲によって区分が分けられており、費用負担や業者選定の担当者が異なるので賃貸借契約書を確認の上、工事を実施しましょう。

A工事は、建物の外壁、屋上、エレベーター、トイレ、エントランスなどの共用部の修繕に関わる工事を指します。一般的に建物のオーナーが施工業者への発注や工事費用を負担します。

B工事は、防災設備、配電盤、給排水管などの建物全体に関連する設備に関わる工事を指します。一般的に建物のオーナーが発注を行いますが、工事費用は入居者が負担します。

C工事は、電話線・LAN線などの配線工事や、天井や間仕切り、造作物撤去などの内装工事を指します。一般的に入居者が施工業者の選定から工事費用の負担までを行います。

原状回復工事の工事内容

原状回復工事の工事内容は物件の契約内容や目的によって異なりますが、一般的に次のようなものがあります。

・間仕切りの撤去、造作物の撤去

・天井ボードの張り替え、補修、塗装、クリーニング

・床材の張り替え、塗装、クリーニング

・ドアや窓枠などの建具や照明器具の交換、補修、塗装、クリーニング

・電気配線整理、OAタップの撤去

・防災設備や空調機器の移動や交換

・電話回線やLANケーブルの撤去

施工範囲は賃貸借契約書を確認し、契約内容に沿った工事をする必要があります。

リノシアではお客様と一緒に契約書等の確認を行い、必要な工事の洗い出しから退去までをサポートいたします。